Dovrebbe essere proibito a ogni militante rivoluzionario pronunciare le parole, celebri in tutto il mondo arabo, del meraviglioso canto di Julia Boutros, Win el malayine (1)

Un canto di speranza, un canto d’attesa, un canto disperato ma senza rinuncia, un canto che lega la liberazione della Palestina alla rivoluzione araba e alla mobilitazione popolare. Questo canto era profetico. Non perché annunciasse une realtà che si sarebbe poi effettivamente realizzata, ma perché annunciava una possibilità che stava prendendo forma nella realtà, prima d’essere strangolata da una parte di chi vibrava quando sentiva le parole della grande cantante libanese.

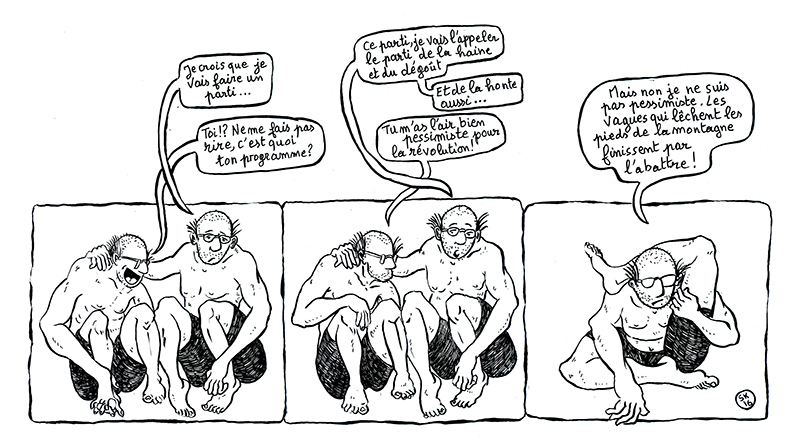

Per anni, i militanti, con gli occhi umidi d’emozione, hanno cantato Win win win, win el malayine… Un antidoto all’abbandono che incombeva. Un rimedio contro il sentimento d’impotenza. Un’arma contro la fatalità della sconfitta permanente. Quei militanti sentivano – dovrei dire sentivamo – una specie di delusione, quasi di rancore, per quel popolo arabo – o berbero-arabo nel nostro Maghreb – che sembrava sottomesso, incapace di riprendere le redini delle lotte rivoluzionarie anticoloniali, e di cui Jamel Abdelnasser era stato simbolo, un tempo, per l’intero mondo arabo. Ma i malayine non erano scomparsi, non dormivano, erano nelle prigioni a cielo aperto degli Stati sorti dalle lotte per l’indipendenza.

Eppure, sei anni fa, l’inno di Julia Boutros è divenuto obsoleto. I malayine erano tornati ! Nelle strade ! Esasperati dalla serie di sconfitte, oppressi dalla miseria, affamati di dignità, avidi di libertà, i malayine erano usciti dal loro torpore. Dopo il 17 dicembre 2010, non abbiamo assistito all’eruzione di un vulcano, ma all’esplosione di una catena vulcanica che è appropriato chiamare Rivoluzione araba.

Era evidente che nella sua ondata, la rivoluzione avrebbe mescolato il meglio e il peggio, che al suo passaggio avrebbe travolto tutto, che nessuno Stato della regione ne sarebbe uscito indenne, che non avrebbe risparmiato nulla, e che nulla, purtroppo, le sarebbe stato risparmiato. Era altrettanto chiaro fin dall’inizio che avrebbe subito lo choc di una contro-rivoluzione mondiale, che le potenze imperiali avrebbero impiegato tutte le loro forze per spezzarne l’energia e deviarne il corso, che lo Stato coloniale d’Israele avrebbe tentato di sbrogliare la matassa, che le classi dominanti e le burocrazie locali avrebbero usato tutti i mezzi per riprendere l’iniziativa, il fuoco, la manovra, la menzogna. Ciò che invece non si poteva anticipare erano le strategie che sarebbero state applicate, così come non si poteva anticipare l’Isis. Ma tutto questo è, diciamo, normale.

Non tutto, però, è normale. Una volta passati i primi momenti di euforia e le vittorie iniziali, quegli stessi militanti che hanno più volte acclamato Julia Boutros, o comunque una grande maggioranza di loro, non si sono più riconosciuti in quel popolo rivoluzionario, che non era né di sinistra né moderno, che voleva “solo” la sua dignità con ogni mezzo, senza necessariamente seguire i cammini che gli venivano indicati, senza fermarsi laddove i politici ritenevano giusto fermarsi, senza preoccuparsi delle “regole del mercato” e della complessità degli interessi geopolitici.

Nello spirito di questi militanti, i malayine sono diventati una massa manipolabile, manipolata dagli islamisti, manipolata dall’imperialismo, manipolata dallo Stato sionista, manipolata dai media, manipolata da una serie di nemici, veri o fantasmatici. Sono questi stessi militanti che hanno favorito la presa del potere del Maresciallo Al-Sisi in Egitto, di Béji Caïd Essebsi in Tunisia, e sono gli stessi che sostengono lo Stato burocratico-militare siriano, laico per qualcuno, anti-sionista per altri.

Un’illusione ancora più drammatica se pensiamo al fatto che la Rivoluzione araba ridava una nuova prospettiva strategica alla lotta palestinese, finalmente liberata, o sul punto d’esserlo, dagli interessi e dai calcoli immondi dei dittatori, progressisti o reazionari, per cui la Palestina era solo un pedone, ostaggio dei rapporti di potere. Alla vigilia della rivoluzione, la resistenza palestinese, sganciata dalla sua “profondità strategica”, cioè dalle masse popolari degli altri paesi della regione, era ridotta a negoziare la sua sopravvivenza. Non aveva altra scelta, compreso per la sua parte armata, di elemosinare qualche risorsa politica, militare o finanziaria da questo o quello stato, alleato per circostanza o per obbligo e di cui non ignorava i tradimenti passati e quelli a venire. L’orizzonte palestinese, che si era aperto con la rivoluzione araba, si è chiuso di nuovo. Non si è richiuso per colpa della rivoluzione, ma a causa della contro-rivoluzione e delle sue molteplici espressioni.

Il 17 dicembre, 6 anni dopo l’immolazione di Bouazizi, si festeggiava il sesto anniversario dell’inizio della rivoluzione. E’ mostruoso, ma molti di coloro che celebravano questo momento storico, nello stesso giorno si felicitavano per la caduta nel sangue di Aleppo, stritolata dall’interno e dall’esterno dalle molteplici fazioni della contro-rivoluzione, tutte concordi nel voler annientare gli ultimi spasmi della rivoluzione. Non so come sia possibile, per un militante, festeggiare, nello stesso tempo, la nascita e l’agonia di una rivoluzione.

La fine, sicuramente, del primo ciclo della rivoluzione araba. Non scrivo questo perché mi ostino in un ottimismo romantico – il mio umore è piuttosto di un nero disfattismo – , ma perché la crisi politica del mondo arabo, rivelata, e non provocata, dalla rivoluzione, ha raggiunto una tale profondità che, come spesso accade, dagli stessi fattori che generano tragedie possono anche sorgere tendenze contrarie. Non è la storia che ci giudicherà, sono i nostri morti.

1) [letteralmente: “dove sono i milioni (d’arabi)?, famosissima canzone della resistenza palestinese,

L’articolo originale è apparso il 19 dicembre 2016 sul sito Nawaat.org

Traduzione e adattamento dal francese a cura di Mario Sei

Follow Us